Der Ort Oberschönegg wird zum ersten Mal 859 urkundlich erwähnt. Ein gewisser "Landolt" vergab Güter in Oberschönegg an das Kloster Kempten.

Ob vielleicht dieser "Landolt" schon die Burg Altschönegg oder einen Vorgängerbau besaß ? Man weiß es nicht.

Gesichert ist, dass die Burg Altschönegg der Herrschaftsitz der Herren von Schönegg war. Die Burg und auch der Ort selbst gelang in all den Jahren in viele Hände.

Da wäre z.B. das Hochstift Augsburg, die Herren von Aichelberg und die Herren von Stein.

Schließlich erwarb Fürst Anselm Maria Fuggger von Babenhausen im Jahre 1809 den letzten Überrest der Burg Altschönegg - den "Römerturm". Es handelte sich dabei um den 30 Meter hohen Bergfried der damals schon nicht mehr existenten Burg.

Die Burganlage wurde 1462 von Herzog Ludwig von Bayern erstürmt und endgültig zerstört. Ebenso sind die Jahre 1281, 1319, 1390 und 1446 überliefert in denen die Anlage ebenfalls angegriffen wurde.

Auch im Bauernkrieg wurde die damalige Ruine vom "Roten Fähnlein" nochmals verwüstet.

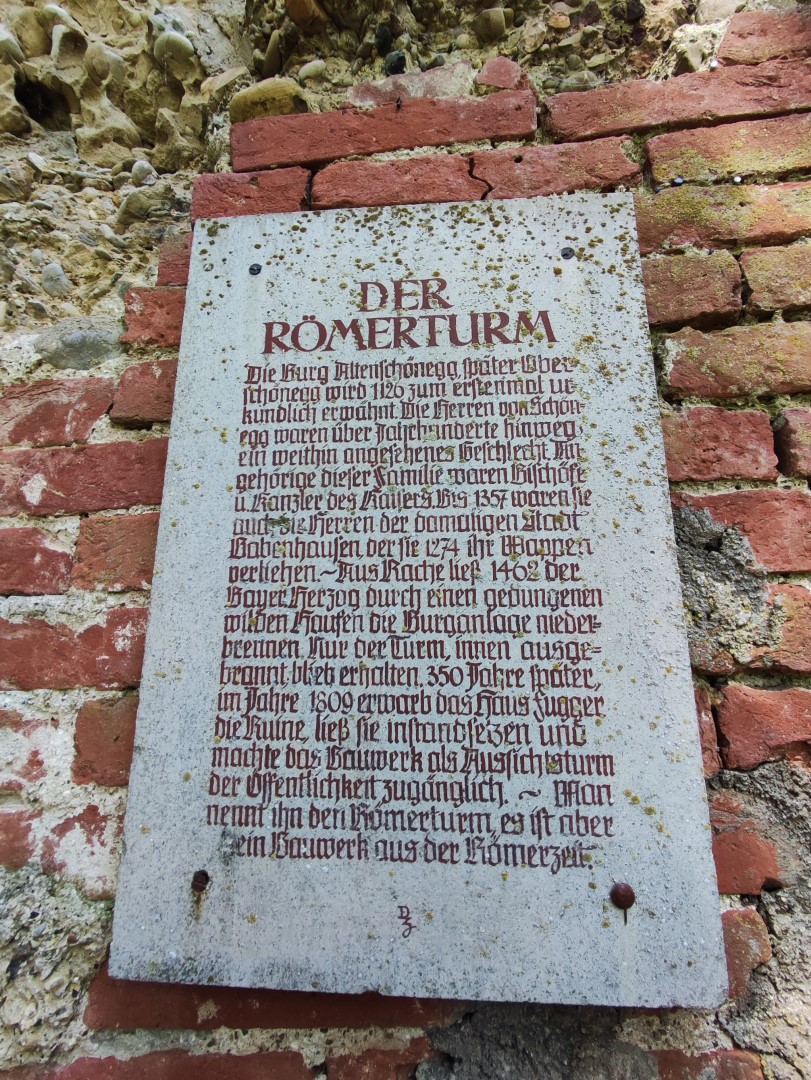

Der Römerturm wird nur fälschlicherweise so bezeichnet, er stammt nicht aus der Römerzeit und auch für einen römischen Wachturm an dieser Stelle gibt es keine Nachweise.

Zwei Luftaufnahmen des Römerturms.

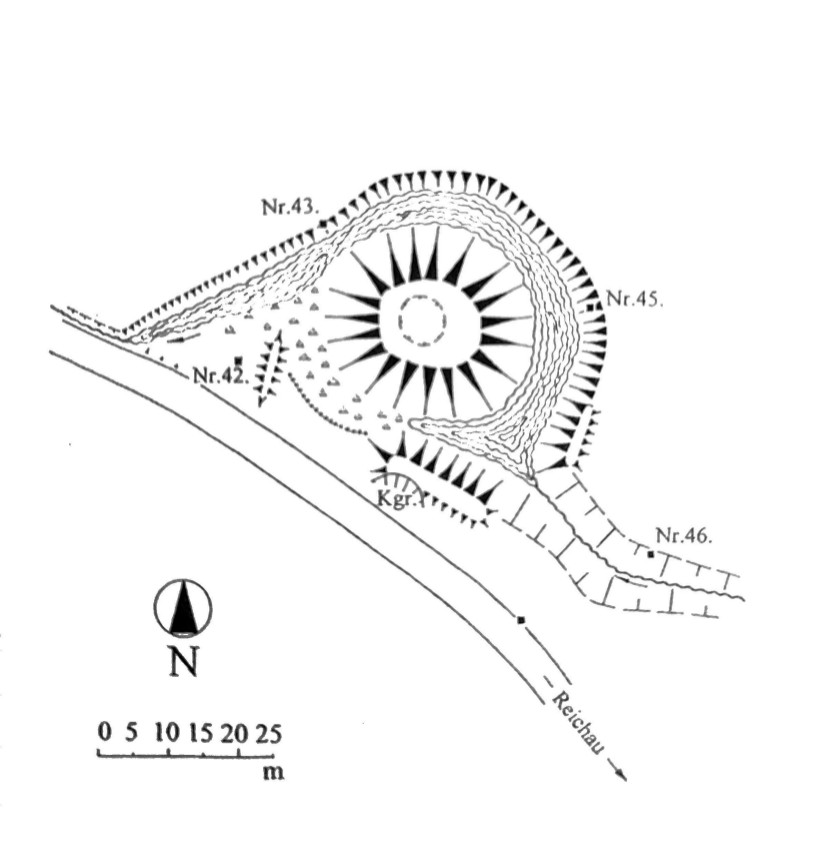

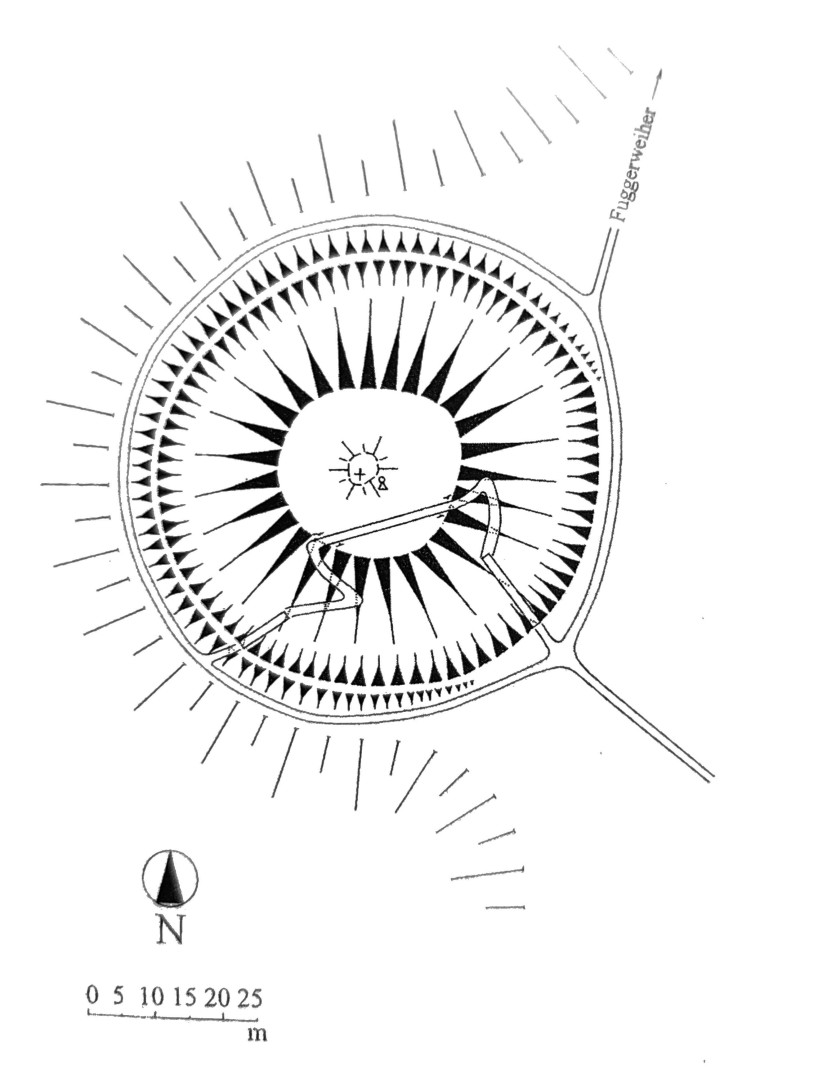

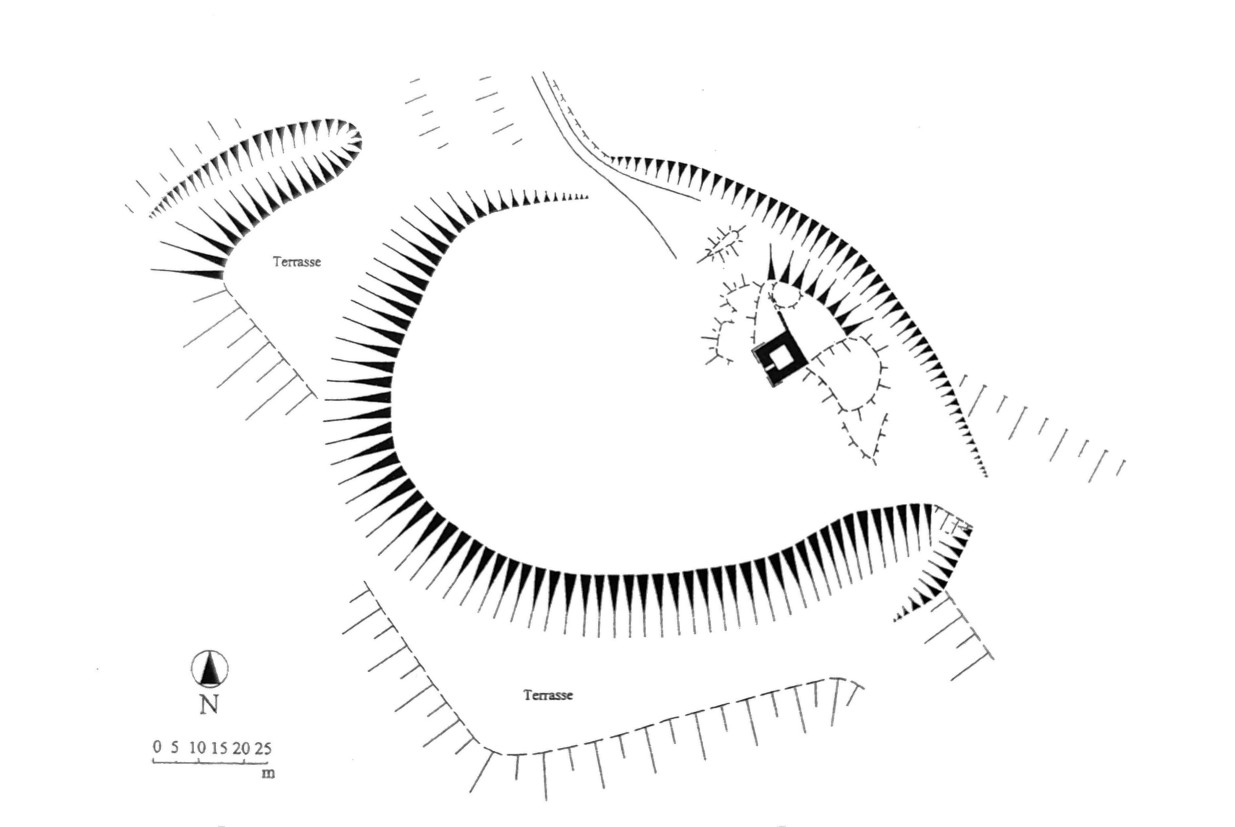

Der Römerturm und die ehemalige, heute stark geebnete Burgstelle.

Deutlich sichtbar ist noch der Burggraben.

Ebenso ist deutlich der neuere Teil und der seit 1890 renovierte Teil des Turmes zu erkennen.

Der sichtbare Giebel stammt wohl nicht aus der frühesten Zeit des Turmes.

Hier ist es schön zu erkennen, dass der heutige Eingang nachträglich verbaut wurde.

Wie bei einem Bergfried üblich war der ursprüngliche Eingang einige Meter höher.

Im Inneren des Turmes. Die Wandstärke (siehe Fenster) ist gut und gerne 3 Meter stark.

Tafel am Eingang.

Blick nach Westen ins Günztal.

Zeichnung: Boris Blum, Ruinen, Burgen und historische Erdwerke im Allgäu, Band 2, S. 260

Quellen:

Thomas Reich, Herrschaftsbildung und Herrschaftskräfte auf dem Gebiet des Altlandkreises Illertissen