Mit einer alten Fotografie begann 70 Jahre nach Ende des 2. Weltkriegs eine ungewöhnliche Spurensuche im Augsburger Land. Die etwas unscharfe Aufnahme zeigt mehr als ein Dutzend Leichen in einem Fichtenwald. Die teilweise unbekleideten und ausgemergelten Körper sind auf dem Boden nebeneinander abgelegt worden. Im Vordergrund ist deutlich ein Arm mit abgeknichter Hand zu erkennen, im Hintergrund eine Holzbaracke. Handelt es sich um ein Gebäude des geheimen Waldkwerks Kuno und damit um Zwangsarbeiter oder jüdische Häftlinge, die dort ausgebeutet wurden?

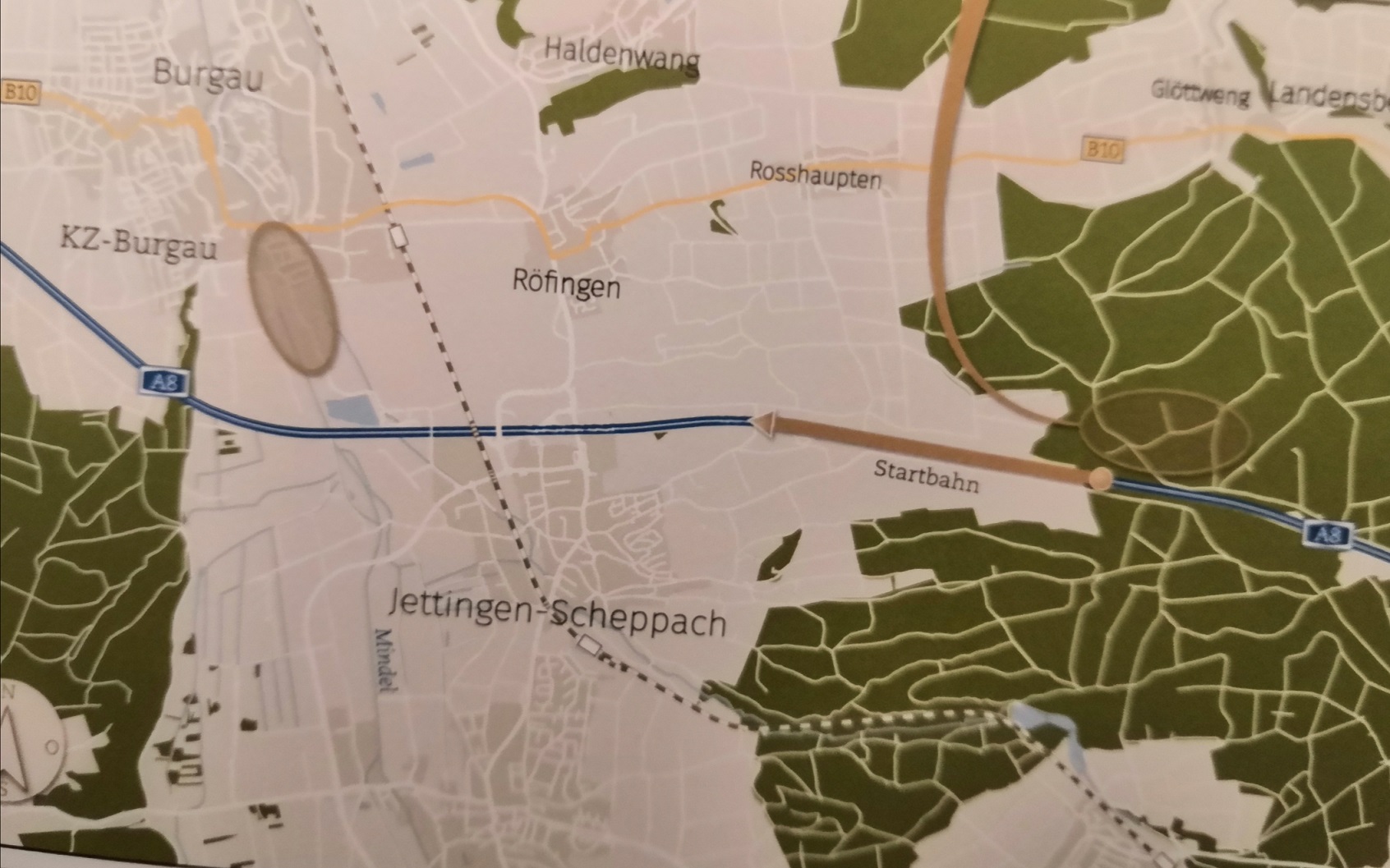

Im Scheppacher Forst, zwischen Zusmarshausen und Burgau befand sich das geheime Waldwerk Kuno. Geschützt vor den feindlichen Aufklärern bot der Forst zwischen Zusmarshausen, Scheppach und Burgau mehrere Vorteile: Das Gebiet ist wegen des dichten Baumbestandes von oben kaum einsehbar. Durchschnitten wird es nur von der Autobahn. Die Betonpiste war wichtig: Über sie konnten die Flugzeug-Bauteile schnell und in großer Stückzahl angeliefert werden. Gleichzeitig diente die Reichsautobahn als Startbahn für die Me 262. Auch über den Bahnanschluss in Burgau wurden Bauteile angeliefert.

Die Reaktion der Nationalsozialisten auf die alliierten Bombenangriffe ab 1944 gegen deutsche Industrieziele und Städte hatte einen Namen: Jäger-Programm. Schnell und mit allen Mitteln sollten Jagdflugzeuge in hoher Stückzahl gebaut werden, um die feindlichen Bomber vom Himmerl zu holen. Die in kurzer Zeit konstruierte Me 262 galt als "Wunderwaffe", die eine Kriegswende herbeiführen sollte.

Der Name "Kuno":

Die Firma Kuno fertigte für die Messerschmitt AG, die bis vor den Bombenangriffen vor allem in Augsburg und Regensburg produziert hatte. Danach wurde die Rüstungsindustrie verlagert - sie fand dann überwiegend in Waldwerken, in Tunnels oder in Stollen statt. Das Kuno-Waldwerk bei Zusmarshausen hatte auch den Tarnnamen Kiesweg II. Kiesweg I lag bei Leipheim. Ende April 1944 zerstärten US-Bomber den Fliegerhorst Leipheim - das war vermutlich der Startschuss für das zweite Kuno-Werk bei Zusmarshausen.

Die Pläne

Nachdem alliierte Bomber die Werke des Augsburger Flugzeugherstellers Messerschmitt zerstört hatten, wurde ab 1944 die Produktion des Düsenjägers Me 262 zunehmend ausgelagert. Als geeigneter Ort für die Endmontage der vermeintlichen Wunderwaffe erschien den Nationalsozialisten der weitläufige Scheppacher Forst. Versteckt vor neugierigen Blicken entstand dort binnen weniger Monate eine primitive Produktionsstätte. Damit die Alliierten das Waldwerk aus der Luft nicht entdecken konnten, wurden zwischen den Fichten Tarnnetze gespannt.

Der Bau

Ab der zweiten Jahreshälfte 1944 bauten Zwangsarbeiter das Waldwerk auf. Darauf lässt eine "Aufstellung über die im Lager Burgau untergebrachten Ostarbeiter" schließen. Aufgeführt sind 39 Namen: Überwiegend Männer im Alter zwischen 16 und 53 Jahren. Vermutlich waren es aber mehr Arbeitskräfte, die "Kuno" aus dem Boden stampfen mussten und dabei Erde bewegten, Rohre und Stromkabel verlegten und Holzbaracken aufbauten.

Die Anlage

Herzstück des Waldwerks war eine große Holzhalle und eine lange Montagegrube. Es gab außerdem eine Kantine, Lagerbaracken, ein Vorfeld für den Probelauf, einen Schießstand sowie eine Kompensierscheibe, mit der die Bordkompasse der Flugzeuge justiert wurden. Sehr genaue Erinnerungen hatte der Zeitzeuge Richad Käßmair aus Zusmarshausen, der als Elektriker im Waldwerk und im KZ Burgau arbeiten musste:"Das Werk war nur behelfsmäßig fertiggestellt, so dass man arbeiten konnte aber man konnte noch keine Maschinen starten, man brauchte erst eine Startbahn. So wurde die Autobahn vom Waldende in Richtung Burgau, wo es auf die Ebene hinausgeht, in der Mitte betoniert".

Die Wachen

Nach einer Aufstellung des KZ Dachau arbeiteten im Außenlager Burgau und damit auch im Waldwerk 31 Wachleute. Lagerleiter in Burgau war Johann Kullik. Er wurde nach dem Krieg zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Ein SS-Wächter namens Johann Batoha erhielt zwei Jahre. Häftlinge erinnerten sich auch an eine Aufseherin. Sie soll mit einem Knüppel aus Kuno-Drähten zugeschlagen haben.

Die Düsenjäger

Mit der Me 262 wurde ein neues Zeitalter der Luftfahrtgeschichte eingeläutet: Sie war der erste in Serie hergestellte Düsenjäger der Welt. Mit pfeilförmigen Flügeln erreichte die Maschine eine Geschwindigkeit von 870 Stundenkilometern und war damit allen anderen Flugzeugen der damaligen Zeit überlegen. Dafür verantwortlich waren zwei Stahltriebwerke. Die Me 262 war eigentlich von Ingenieur Willy Messerschmitt als Abfangjäger konstruiert worden, musste dann aber auf Adolf Hitlers Wunsch zum Schnellbomber umgerüstet werden. Damit verlor das Düsenflugzeug seine Geschwindigkeit und seine Flugeigenschaften. Die Prototypen entstanden in Augsburg, der erste strahlgetriebene Flug fand 1942 auf dem Fliegerhorst in Leipheim statt.

Die Produktion

Wie viele der Me 262-Maschinen im Waldwerk Kuno entstanden sind, ist nicht genau geklärt. Die Erinnerungen von Werner Krebs, der als junger Mechaniker kurzzeitig 1945 in der Anlage war, geben jedoch Hinweise auf den Umfang der Produktion. Demnach seien zunächst einige fertig gestellte Flugzeuge auf Lastwagen ins Waldwerk nach Leipheim gebracht worden weil es keinen Treibstoff mehr gegeben hatte. Krebs: "Als wir Burgau wegen der anrückenden US-Armee verlassen mussten, blieben etwa 30 bis 40 flugbereite und munitionierte Me 262 im Wald zurück".

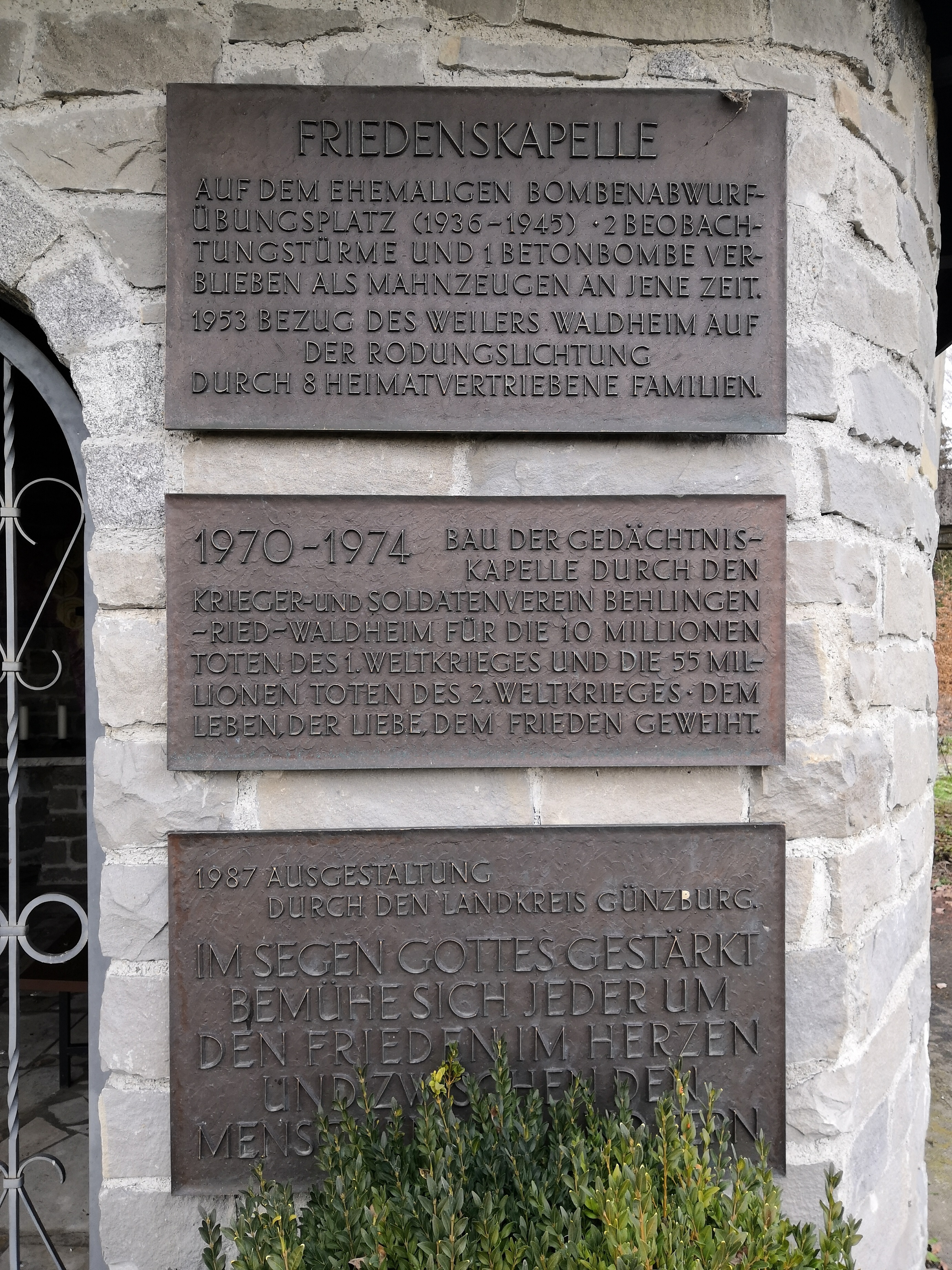

Auf dem Gelände sind mehrere Info-Tafeln errichtet worden.

Im Hintergrund sehen wir die Überreste der Kantine.

Die ehemalige Montagegrube.

Ein Modell einer Me 262.

Quelle:

Buch "Wunderwaffe aus dem Wald", 2. Auflage

Informationstafeln vor Ort