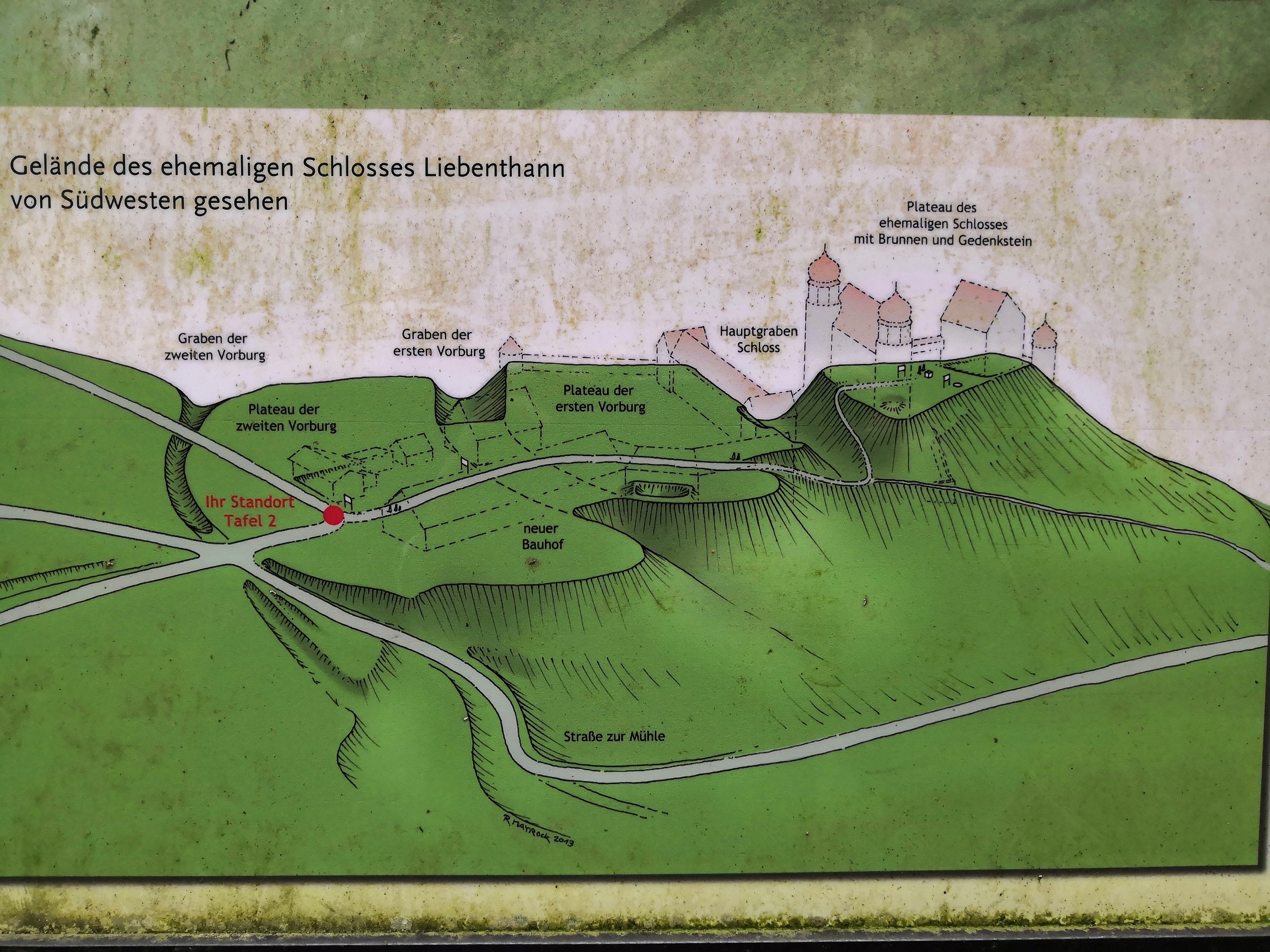

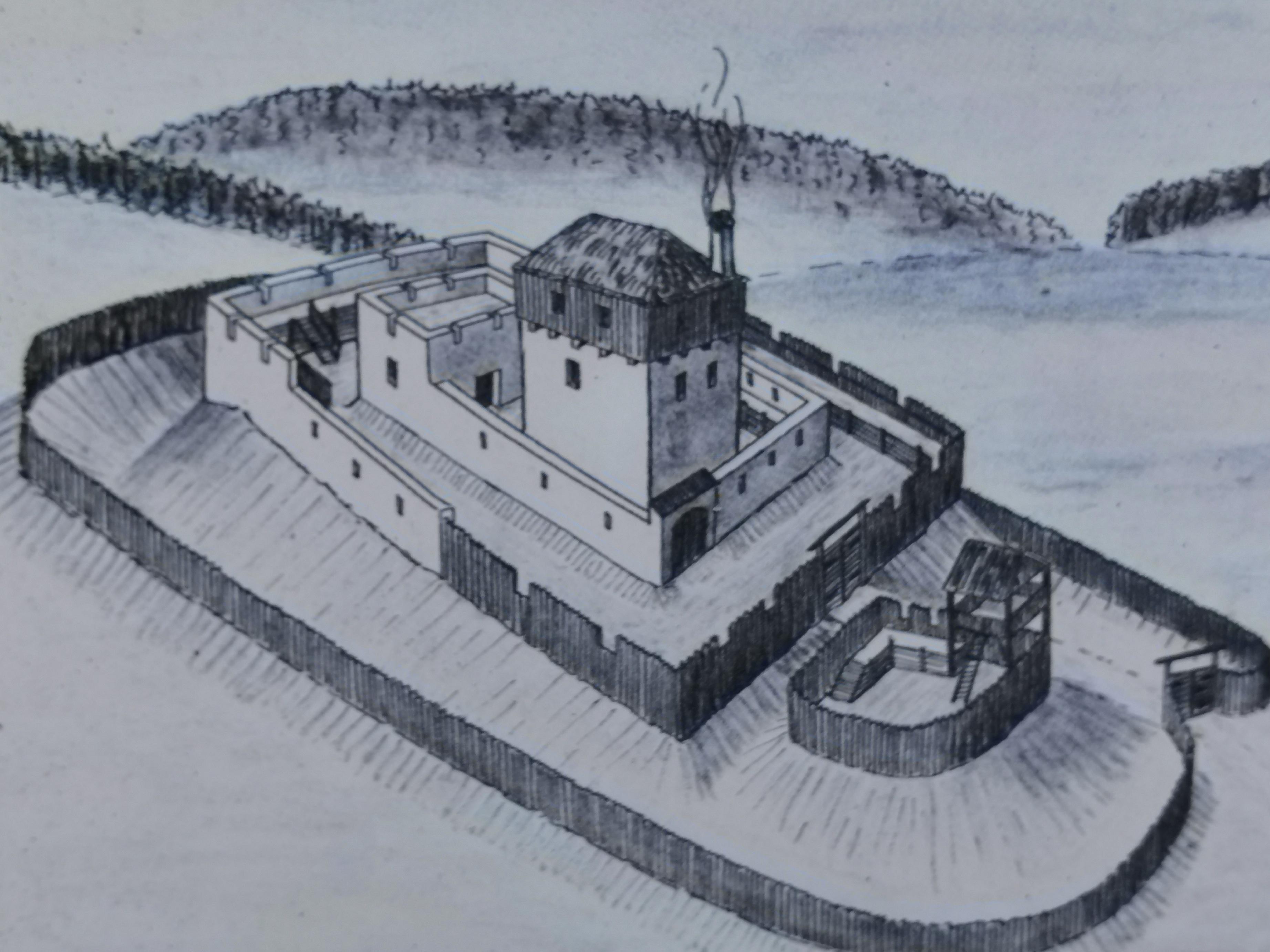

Auf einem nach Norden gerichteten Sporn mit steilen Flanken östlich des Günztales, ca. 1 km westlich der Ortschaft Deisenhausen, ist eine 175 Meter lange mehrgliedrige Befestigung mit Haupt- und Vorburg abgetrennt. Seitlich der Haupt- und Vorburg ist keine weitere Bewehrung vorhanden. Haupt- und Vorburg sind durch eine geradlinige Wallgrabenkombination getrennt. Die Vorburg wird gegen das fast ebene Hinterland durch einen Wall mit Außengraben abgeriegelt. Die Abschnittsgräben sind in der Mitte durch Walldurchschnitte und Erdbrücken unterbrochen, die wohl bei der Anlage eines Wirtschaftsweges entstanden sind.

Die im 13. und 14. Jahrhundert erwähnten Herren von Gerenberg übersiedelten in der Mitte des 14. Jahrhunderts nach Wattenweiler. Damals durfte die Burg abgegangen sein.

Sage "Der Gockel von Schweigbeuren"

Westlich von Deisenhausen, wo heute nur noch der Einödhof Kiesberg steht, befand sich im Mittelalter eine Ortschaft mit dem Namen Schweigbeuren. Sie wurde im Jahre 1349 durch Wernherr von Reichenbach, dem damaligen Inhaber des Gebietes um Krumbach, an das Roggenburger Kloster geschenkt. Wann der Ort einging, ist unbekannt. Die Felder sind heute teils im Besitz der Deisenhauser Bauern, teils gehören sie zum Hofgut Waldhausen (Glaserhof), der ja heute noch Eigentum des Besitznachfolgers des Roggenburger Klosters ist. Die Erinnerung an Schweigbeuren und an ebenfalls dieser Gegend abgegangenen Ort Frankenhofen, ist in der neueren Zeit fast ganz verschwunden. Der alte Clemens, ein bekannter Geschichtenerzähler aus Deisenhausen, wusste vor vier Jahrzehnten neben vielen anderen Dingen aus alter Zeit auch eine Sage über Dorf und Schloß Schweigbeuren zu erzählen, die hiermit wiedergegeben sei:

In der Zeit der Kreuzzüge zog der Ritter Luithoff von seiner Burg Schweigbeuren aus mit dem Heere des Kaisers ins Heilige Land und kam auch nach Jerusalem. Als er die heiligen Stätten besuchte, erinnerte er sich der Stelle in der Bibel, wo von dem Hahn die Rede ist, der dreimal krähte, nachdem Petrus den Herrn verleugnet hatte. Er beschloss, einen Gockel als Wappentier zu nehmen, wenn er wieder in der Heimat sei. Nach glücklicher Rückkehr lies er auf allen Helmen und Harnischen seiner Reisigen den Bären entfernen, der bisher das Wappen des Geschlechts gewesen war und lies einen Hahn eingravieren. Er sollte immer daran gemahnen , dass man sich zu jeder Zeit furchtlos auch inmitten von Feinden für seinen Herrn einsetzen müsse. Auch Luithoff selbst trug das Zeichen auf seinem Schild und gelobte sich, treu zu Gott und Kaiser zu stehen, was auch geschehen möge. Nun war aber in jener Zeit viel Fehde zwischen den Welfen und den Hohenstaufen. Luithoff stand zu den Hohenstaufen als dem rechtmäßigen Herrschern über das Reich. Ringsum aber saßen die Anhänger der Welfen und so hatte der Ritter Luithoff kaum noch Freunde unter der Ritterschaft des weiten Gebietes. Er aber widerstand allen Lockungen und Drohungen. Auf der Turmzinne lies er in einem Käfig einen Gockel unterbringen, der jeden Tag in der Morgenfrühe mit seinem lauten Krähen jeden Mann in der Burg an die Gefolgschaftstreue erinnern sollte.

Als dann die Feinde mit großer Übermacht vor Schweigbeuren zogen und mancher Kämpe in der Burg zaghaft werden wollte, erinnerte Luithoff immer wieder an die bittere Reue, die den Petrus befallen hatte, als er sich beim Krähen des Hahnes seines Verrates bewusst geworden war. Die Burg hielt denn auch allen Anstürmen stand. Nun sollte sie durch Hunger bezwungen werden. Als aber nach Monaten immer noch der Gockel von der Turmzinne schrie, dass man es auch im Feindslager vernahm, wurden die Belagerer des Wartens überdrüssig, denn sie sagten sich, dass da noch kein Mangel an Korn sein könne, wenn man so ein nutzloses Tier füttere, das nicht einmal Eier lege. Dass der Hahn eine ganz besondere Bedeutung hatte, wussten sie ja nicht. Die Feinde hielten deshalb Kriegsrat und zogen ab. Auf der Burg aber war längst das letzte Tier außer dem Gockel geschlachtet und das Korn hätte nur noch wenige Tage gereicht. Der Gockel, als Mahner zur Treue, hatte die Burg gerettet. Er blieb das Wappentier der Schweigbeurer Ritter durch viele Geschlechter und immer wurde ein Hahn auf der Turmzinne gehalten. Einmal aber brach ein Nachkomme Luithoffs dem rechtmäßigen Herrn die Treue. Er stellte sich bei der Belagerung von Burgau durch Ludwig den Bayern auf dessen Seite, obwohl er als markgräflicher Lehensmann dem Herzog Leopold von Österreich die Gefolgschaft gelobt hatte. Er fiel in der Schlacht als Verräter. Zur gleichen Stunde versank seine Burg Schweigbeuren am Rande des Günztals in die Tiefe der Erde. Ab und zu aber hört man dort noch das Krähen eine Hahnes und früher galt in Deisenhausen der Spruch, wenn einer log: "Hör auf, ich hör schon den Gockel von Schweigbeuren schreien".

Abschnittswahl gegen das Hinterland und Blick in die Burganlage.

Wallgraben zwischen der Haupt- und Vorburg.

Blick über den Graben in die Hauptburg.

Quellen:

Heinrich Habel - Landkreis Krumbach - 1969

Quelle Sage:

Sagen aus dem Landkreis Krumbach und seiner Umgbung, 2. Auflage 1985